Eric YUNG.

ROMANS NOIRS ET POLICIERS -

LA RENTREE : DES TALENTS, UNE SURPRISE & UNE DECEPTION.

Serge Quadruppani revient. Après au moins trois ans d’absence sur les rayonnages des librairies (il a écrit un vague polar pour enfants en 2007) il publie « Saturne », un « thriller » ou, si vous préférez, un roman à suspense. Et c’est tant mieux ! En effet, depuis quelques temps, ce sont ses nombreuses traductions (italien et anglais) d’Andréa Camillerie, Valerio Evangelesti, Stephen King et de bien d’autres romanciers connus qui ont été mises sur la scène littéraire et qui ont fait (un peu) oublier que Quadruppani est un auteur talentueux. Enfin, le romancier est de retour avec un livre fort bien réussi. « Saturne » raconte une histoire de facture classique : Simona Tavianello, une commissaire de police, enquête sur trois meurtres commis avec un « FNP 90 » et un « Glock 19 » qui sont respectivement –et chacun le sait- un pistolet mitrailleur en polymère plastique qui crache neuf cent coups à la minute et un 9mm/parabellum, le flingue automatique adulé par les forces spéciales du monde entier. Evidemment, ces trois exécutions, commises dans la vapeur des eaux chaudes des somptueux thermes romains de Saturnia, ne sont pas l’œuvre accidentelle d’un membre, maladroit, du club de tir local. Non, c’est du lourd, du professionnel. D’ailleurs, très vite, les investigations de la jolie Simona dont une « mèche de sa crinière vieil ivoire cache toujours son œil droit » la mène sur la piste de terroristes d’Al-Qaeda. Enorme ! Trop simple aussi. D’ailleurs, la femme flic n’y croit pas trop. En revanche, pragmatique, elle est convaincue que l’appât du gain reste le plus vieux mobile qui conduit les hommes à s’entretuer. Elle préfère donc chercher de ce côté-là. Et Quadrupani qui connaît aussi bien l’Italie que les lois classiques du polar pimente son récit avec une belle « combinazione » montée à l’occasion d’une réunion de chefs d’Etat à Gênes et un privé, un ancien de la maison poulaga de Paris, venu à la rescousse de la commissaire Tavianello pour l’aider à comprendre le pourquoi de la fusillade du Saturnia. Et, pour nous conduire sur le chemin de la vérité, Quadruppani se plait à nous décrire –avec un sens aigu de la réalité – un marigot d’eaux sales dans lequel baignent des mafieux, des hommes d’affaires et quelques politiques véreux. Bref, « Saturne » de Serge Quadruppani, paru aux éditions du Masque, ne décevra pas ceux et celles qui ont aimé, par exemple, son « Tir à vue », vieux polar publié en 1993 dans la Série Noire.

« BSC NEWS MAGAZINE » s’est intéressé, bien sûr, aux nouveautés anglo-saxonnes. Trois romans méritent notre attention : « Le credo de la violence » de Boston Teran publié aux éditions du Masque, « Les couleurs de la ville » de Liam McIlvanney édité par Métaillé et « Code 1879 » de Dan Waddel paru aux éditions du Rouergue qui viennent de lancer, il y a peu de temps « Noir », une nouvelle collection. Ces ouvrages ont en commun de cultiver des mystères, différents certes, mais absolus. Dans « Le credo de la violence » la trame narrative est construite autour de la recherche de l’ identité puisque, Rawbone, le héros principal du roman, un criminel notoire, est pourchassé - sans le savoir - par John Lourdes, un flic qui n’est autre que son fils. Quant à l’action ? Elle se déroule au tout début du vingtième siècle à la frontière mexicaine et pose donc la question, toujours actuelle, de l’exploitation américaine des ressources énergétiques dans les pays étrangers. Ces deux sujets font un polar réussi. Mais ici, le vrai mystère est celui qui entoure son auteur. Qui est-il ? Personne ne connaît son nom hormis qu’il signe ce roman de grande qualité du pseudonyme de Boston Teran ; ce même auteur (homme ou femme ?) dont on n’a jamais vu le visage et qui n’a jamais accordé d’interview serait, selon la rumeur répandue dans le petit milieu de l’édition New-Yorkaise, un grand écrivain américain connu sous une autre identité. Ceci dit, il faut lire, absolument, « Le Credo de la violence » de Boston Teran.

Autre mystère ? Celui contenu dans « Les couleurs de la ville » de Liam McIlvanney publié dans l’excellente collection « Noir » de chez Métaillé. Il s’agit d’un premier roman. Disons-le tout de go : c’est une réussite ! Le récit est un voyage au cœur de la violence irlandaise dont l’action se déroule, en grande partie, entre Belfast et Glasgow chez les unionistes protestants. C’est l’histoire de Gerry Gonway, un journaliste catholique du « Sunday Tribune » qui, la conscience écartelée entre sa soif du scoop et son désir d’éthique, se trouve projeté, presque malgré lui, dans un univers où règne l’intolérance, les dogmes religieux et les luttes d’influences politiques. Il est, par ailleurs, confronté à la réalité, sordide, d’un meurtre commis sur un gosse et ce, à grands coups de batte de baseball. Et dans ce polar psychologique servi par un style qui ne laisse pas indifférent il y a le personnage principal: Peter Lyons. C’est un jeune homme dont on dit qu’il sera bientôt le résident du 10 Downing Street à Londres. Or, l’énigme, c’est lui, le futur premier ministre britannique ! Et il règne en maître sur « Les couleurs de la ville ».

Enfin, dans ce petit florilège de polars d’origine anglophone il y a le livre de Dan Waddel « Code 1879 ». C’est paru aux éditions du Rouergue. « Code 1879 » ? Un délice de lecture pour ceux et celles qui aiment à la fois (et c’est l’originalité de ce roman) les histoires policières modernes nourries des inévitables experts scientifiques, des technologies toujours à la pointe du dernier progrès informatique et celles qui, avec Sherlock Holmes par exemple, nous on fait frissonner dans les brumes de Londres et fait découvrir les bas-fonds de l’Angleterre Victorienne. L’histoire est en soi assez simple : Grant Foster, un inspecteur de Scottland Yard (obligatoirement de Scottland Yard bien que l’auteur de ce roman ne le précise pas) se retrouve, au petit matin, dans un cimetière de l’ouest londonien. C’est le lieu du crime. A ses pieds, un cadavre dont l’assassin a amputé les deux mains avant de les emporter avec lui. Et à Foster, comme à son habitude, de chercher un indice qui le conduira jusqu’au tueur. Mais rien, « le tueur n’a rien laissé. Pas de trace, pas d’indice ou d’arme sur les lieux du crime. Aucun témoin ne s’est fait connaître. Il n’y a pas de mobile évident ». Ce mystère se renouvelle au rythme de nouveaux corps mutilés et découverts au fil de l’enquête menée par Foster qui se fait aider par un généalogiste. C’est ce dernier qui découvre, dans des documents du 19° siècle, qu’un crime commis en 1879, a sans aucun doute, un lien avec ceux, actuels, commis par un psychopathe qui met au défi la police de le démasquer. Les victimes se multiplient et l’on craint (pour la cohérence du récit) de deviner le nom de la dernière. Mais non, ouf, tout se termine bien ! Enfin, lorsque l’inspecteur Foster quitte pour la unième fois le cimetière de Kensal Green (et ce sont les deux dernières phrases du roman) « la bruine cessa et un soleil printanier apparut à la lisière des nuages. Au loin, pourtant, il entendit les croassements de trois corbeaux qui jouaient dans le ciel ».

« Les surprises viennent en lisant » dit un proverbe chinois. Et cette année « La » surprise est de taille. Parmi les 701 livres qui font la rentrée littéraire dite « blanche » ou « généraliste » l’un d’eux doit être extirpé du lot de cette production un tantinet outrancière pour être porté haut au frontispice des grands romans noirs. Celui-ci, édité chez Grasset, est titré « Apocalypse bébé » et il est signé : Virginie Despentes. Il peut paraître surprenant de présenter le dernier ouvrage de cette romancière aussi talentueuse que sulfureuse dans une rubrique dédiée au polar et la littérature noire mais, honnêtement, c’est sa place ! Enfin, quelle est l’histoire ? Une certaine Lucie, la quarantaine, le physique ingrat et dont la libido, bloquée à l’âge de treize ans, est indécise entre le féminin et le masculin, travaille pour une agence de détectives privés. Chargée de surveiller, filocher et photographier une petite bourge délurée et camée, prénommée Valentine, elle se retrouve flanquée d’une Hyène (c’est son surnom), une femme dont on ne peut s’approcher à moins d’un mètre sans risquer, au pire, de dégringoler dans les affres de la débauche sexuelle ou, au mieux, de perdre son âme. Toujours est-il que la Hyène, une spécialiste des disparitions des petits merdeux et merdeuses en tous genres fait équipe avec Lucie. Les deux filles doivent mettre la main sur cette foutue gamine Valentine qui préfère se faire caresser dans les toilettes publiques, s’envoyer en l’air avec des musiciens ou son cousin du « 9-3 » ou qui, prise soudainement du besoin de connaître ses ancêtres, préfère filer à Barcelone pour faire la connaissance de sa mère. Pour elle pas question de retourner chez son germanopratin de père, écrivain démodé du 6° arrondissement. Alors, elle en fait voir de toutes les couleurs, et parfois des plus sombres, à ses deux poursuivantes, les détectives chargés de l’interpeller. Le récit de Virginie Despentes est, à contrario de la violence qu’il contient, d’une grande tendresse. Cette romancière aime, à coup sûr, les êtres qu’elle nous présente et décrit dans son dernier livre. Mais que l’on ne s’y trompe pas : les intrigues successives et leurs rebondissements, le suspense qui tend toute l’histoire et l’enquête menée, tambour-battant, par la Hyène et son chaperon Lucie, font de « Apocalypse bébé » un polar inhabituel et jouissif.

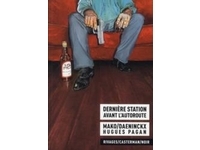

Cette rentrée littéraire compte –aussi- une bonne nouvelle. En effet, Didier Daenincks (dont les quatre romans mettant en scène son fameux inspecteur Cadin sont réédités chez Omnibus sous le titre générique « Mémoire Noire ») a eu l’idée de scénariser ce qui est, sans aucun doute, l’un des meilleurs polars de ces quinze dernières années (paru en 97) : « Dernière station avant l’autoroute », le roman d’Hugues Pagan, un ex-flic cabossé par son ancien métier reconverti dans l’écriture. Ce livre remarquable, illustré par Mako, devient donc une bande dessinée d’une centaine de pages publié chez Casterman-Rivages noirs. Un ouvrage qui se doit d’être rangé en bonne place dans nos bibliothèques. Et puis, on peut se faire aussi plaisir avec « Jusqu’à ce que mort s’ensuive » un roman policier signé Roger Martin qui met en scène un grand gaillard blond, un gendarme affecté dans une section de recherche judiciaire et qui a la particularité de collectionner les autographes de son auteur préféré… Didier Daenincks. « Jusqu’à ce que mort s’ensuive » est publié aux éditions du Cherche Midi. Enfin, compte tenu de la notoriété de l’auteur on ne peut pas passer sous silence « Avec des mains cruelles » le dernier livre de Michel Quint. Hélas, ce roman déçoit. Si le style de Quint est toujours aussi fluide et continue de nous apporter de belles joies de lecture l’histoire de ces « mains cruelles » est une resucée des récits précédents : une prise d’otages dans un lycée lillois, une maison abandonnée, la disparition d’une jeune femme, un journaliste réputé pour ses enquêtes aussi scabreuses que difficiles et qui, décédé, laisse en héritage ses archives personnelles, deux apprentis détectives qui les fouillent avec l’espoir de découvrir une vérité historique ; un tout assaisonné de nostalgie libertaire et de rêves pacifistes, d’une allusion à Bonnot et à sa bande et de quelques salauds wallons, des nazillons adeptes du négationniste Léon Degrelle, journaliste, écrivain et promu, en 1944, SS-Hauptsturmführer. Bref, « Avec des mains cruelles » –c’est paru chez Joëlle Losfeld – n’est qu’un roman supplémentaire à ajouter à la bibliographie de Michel Quint qui ne semble toujours pas être revenu de son succès formidable (et justifié) qu’il a connu en 2003 avec « Effroyables jardins ».

Eric Yung.