dimanche 25 décembre 2011

DEUX BLOGS DIFFERENTS, enfin presque, pour LES CARNETS LITTERAIRES D'ERIC YUNG.

UNE ERREUR DE MANIPULATION QUE JE NE SAIS PAS RECTIFIER A CONDUIT VOTRE SERVITEUR A AVOIR -MALGRE LUI- DEUX BLOGS, PROFITEZ-EN !

http://lescarnetslittrairesdericyung.blogspot.com/

http://eric-yung.blogspot.com/

http://lescarnetslittrairesdericyung.blogspot.com/

http://eric-yung.blogspot.com/

PROSPER MERIMEE.

PROSPER MERIMEE – 2 décembre 07

CHRONIQUE YUNG/ UN LIEU ET UN ECRIVAIN

SUR LES PAS DE MERIMEE.

Prosper Mérimée, l’un des inventeurs (selon Walter Scott) du « roman historique » est associé, pour beaucoup d’entre nous, à un cauchemar d’enfant. N’est-il pas, en effet, l’auteur qui a fait trembler bon nombre de têtes blondes le jour où il devait coucher, sur la page d’un de leurs cahiers, la fameuse dictée créée par lui à la demande de la princesse Eugénie et récitée –pour la distraire- devant la Cour ?

Une foutue dictée qui a fait les belles heures de l’enseignement républicain des années 50 et 60. Et il est certain que trois ou quatre générations ont toutes été victimes de Mérimée, ce maléfique écrivain tant il s’est plus à torturer bon nombre de jeunes méninges encore fermées à la grammaire et à l’orthographe. A la fin du cycle primaire, elle est devenue, au fil des ans, une sorte de rituel initiatique à la complexité de la langue française imposé aux enfants juste avant qu’ils ne quittassent, comme l’on disait autrefois, la petite école pour entrer au lycée. Une dictée courte (elle fait une dizaine de lignes) qui est si compliquée que l’Empereur Napoléon III y fit 75 fautes et qu’Alexandre Dumas, qui était déjà à l’Académie française, en fit 24. Une dictée qui –rappelez-vous- dès sa première phrase nous faisait distinguer « les cuisseaux de veaux et les cuissots de chevreuils ». Prosper Mérimée ou la terreur des gamins !

Prosper Mérimée est né à Paris en 1803 dans une maison située au cœur de la capitale ; exactement au n° 7 Carré de Sainte Geneviève. Il habite ensuite rue Royer Collard, puis rue Lhomond et fait ses études au lycée Henri IV et devient voisin de palier, en s’installant avec ses parents (au 16 rue des Petits Augustins) d’un jeune homme qui s’appelle Hugo, Victor Hugo. C’est l’époque où il apprend l’anglais, l’espagnol, le grec, la philosophie. Il passera, un peu plus tard, une licence de droit. Dès lors, Prosper Mérimée fréquente les salons littéraires dont le plus célèbre se situe au 1 rue Chabanais, à l’angle de la rue des petits champs. C’est ici, en ce lieu qui existe encore, qu’il fait la connaissance de Stendhal et de Sainte Beuve et qu’il conçoit, avec eux, le « romantisme réaliste ». Une « école littéraire » (sic) qui le conduira à écrire « Carmen ». Oui, « Carmen » … un texte de Mérimée qui inspirera Bizet pour son opéra.

– Prosper Mérimée aimait les femmes, passionnément. Conséquence : il a passé des jours et des nuits entières (au point où, certains de ces endroits étaient devenus presque des domiciles) dans quelques bouges parisiens en compagnie du peintre Delacroix et le poète Alfred de Musset.

Si vous êtes amateurs de promenades littéraires dans Paris, sachez que vous pouvez visiter toutes les demeures de Prosper Mérimée. Pour connaître ses adresses je vous invite à vous rendre sur le site de « Terres d’écrivains » via l’adresse : http://www.terresdecrivains.com/Prosper-Merimee-a-Paris-et

Eric Yung.

jeudi 8 septembre 2011

BSC NEWS/ Copie : Chronique numéro de juillet-août.

2011-07-18

POLARS ET ROMANS NOIRS, ATTENDEZ-VOUS A SAVOIR…

Par ERIC YUNG

Autrefois, une fameuse journaliste de ce qui était encore « Radio Luxembourg » -elle s’appelait Geneviève Tabouis - avait l’habitude, pour attirer, d’emblée, l’attention de ses très fidèles auditeurs, de débuter ses chroniques politiques (de 1949 à 1967), d’une voix haut perchée et un tantinet nasillarde par un tonitruant « Attendez-vous à savoir… », une expression devenue célèbre au fil du temps. Aujourd’hui, il n’y a pas de meilleure formule que celle-ci pour vous demander, chers amis lecteurs et lectrices de BSCNEWS Magazine, de vous mobiliser et apprécier, en exclusivité, quelques bons livres qui - c’est certain ! – feront l’événement, en septembre, de la rentrée littéraire.

Alors, attendez-vous à savoir… que Jean-Claude Pirotte est de retour.

Il publie « Place des Savanes » aux éditions du Cherche-Midi, un roman qui sera en librairie dès le 12 août prochain. Et c’est fort et c’est beau et ça a de la gueule et du style. Enfin, c’est du Pirotte ! Roman noir par excellence (mais qui peut déstabiliser un peu le lecteur qui ne connait pas encore l’imaginaire de l’auteur) « Place des Savanes » nous raconte à la première personne du singulier les aventures d’un jeune garçon qui se nomme Ange Vincent. Mais peut-être n’est-ce pas lui qui nous narre son histoire. Peut-être n’est-ce pas ce gamin qu’il a été, celui qui, dans son lit, attendait le sommeil tandis que « certaines nuits la lune entrait par la lucarne, et que la flamme de la bougie alors se tenait droite » jusqu’à ce que sa grand-mère entre dans sa chambre et lui dise « je mouche la chandelle, mais je te laisse la lune ». Non, peut-être qu’il ne s’appelle pas Ange Vincent. Mais qui est-il alors ? Se nomme-t-il Armen Lubin, le poète qui, répond à un vieux flic assis à sa table, dans une brasserie :

Alors, attendez-vous à savoir… que Jean-Claude Pirotte est de retour.

Il publie « Place des Savanes » aux éditions du Cherche-Midi, un roman qui sera en librairie dès le 12 août prochain. Et c’est fort et c’est beau et ça a de la gueule et du style. Enfin, c’est du Pirotte ! Roman noir par excellence (mais qui peut déstabiliser un peu le lecteur qui ne connait pas encore l’imaginaire de l’auteur) « Place des Savanes » nous raconte à la première personne du singulier les aventures d’un jeune garçon qui se nomme Ange Vincent. Mais peut-être n’est-ce pas lui qui nous narre son histoire. Peut-être n’est-ce pas ce gamin qu’il a été, celui qui, dans son lit, attendait le sommeil tandis que « certaines nuits la lune entrait par la lucarne, et que la flamme de la bougie alors se tenait droite » jusqu’à ce que sa grand-mère entre dans sa chambre et lui dise « je mouche la chandelle, mais je te laisse la lune ». Non, peut-être qu’il ne s’appelle pas Ange Vincent. Mais qui est-il alors ? Se nomme-t-il Armen Lubin, le poète qui, répond à un vieux flic assis à sa table, dans une brasserie :

- N’ayant plus de maison ni logis,

- Plus de chambre où me mettre,

- Je me suis fabriqué une fenêtre, sans rien autour.

Armen Lubin ? C’est possible sans que ce soit certain. Mais qui est-il donc celui qui fait entendre sa voix tout au long du roman ; cette voix parfois sourde, parfois légère mais toujours monocorde. C’est un homme qui ignore son identité, qui ne connaît de sa naissance que son lieu. Et encore, il en sait seulement la première lettre : « S ». Quant à l’enfance ? La sienne est pareille à toutes les autres et « explore candidement un enfer de miroirs et de greniers obscurs, où les imageries d’un présent sans mémoire se bousculent ». Alors, le vieux flic a beau l’interroger sur l’assassinat qui vient de se commettre, le héros principal du livre ne parlera pas. Et puis, l’environnement du crime est, faut-il dire, inhabituel puisque le mot étrange qui pourrait qualifier le petit monde dans lequel se meuve les personnages de Jean-Claude Pirotte n’est pas suffisamment fort et renverrait trop, ici, à d’habituelles références du roman noir français. Enfin, constatez par vous-même ! La construction de l’énigme n’est pas en soi le piment de « Place des savanes » et en plus, l’auteur s’arrange pour que nous puissions en trouver la clé, facilement. Elle est en effet toute proche de nous et doit être cherchée chez un vieil homme, le grand-père Del Amo. Un drôle de type qui vit, entouré de deux sœurs prénommées Ma, dans une maison bizarre. Deux femmes qui servent rituellement le thé et le saké au patriarche et à ses invités. Deux geishas qui ne sont que « des objets précieux dans la mesure où l’on évite de leur prêter des pensées ou des sensations conformes à leur aspect et leur morphologie » mais qui sont « la barbarie même sous le vernis de la suavité ».

« Place des savanes » est, sans aucun doute, une œuvre dominée par la force de l’écriture et un univers lyrique. Mais, c’est aussi un livre qui sent le souffre, celui –selon la tradition biblique- aimé par Satan et qui est le symbole du châtiment. La vérité de ce roman est peu commune : tout le monde est coupable et complice. Et puis, sans dévoiler la fin de l’histoire sachez que dans les 142 pages qui constituent le récit il y a du sérieux grabuge : le tueur est un « ex-taulard, un maquereau sans foi ni loi », l’arme du crime, restée introuvable, « a été démontée et ses pièces détachées sont en train d’accélérer la fermentation dans les fûts du beaujolais de la Taverne » et l’assassin lui-même a été flingué. Et dire que tout cela a un sens ! Lequel ? C’est la vraie énigme à découvrir.

Lire « Place des savanes » c’est prendre le risque d’aimer Jean-Claude Pirotte, autrement dit d’aimer l’un des grands romanciers de ce temps.

Attendez-vous à savoir que « Le plan Q » titre du dernier roman de Djuro Luy n’est en rien un livre érotique. C’est un polar presque classique. Il vient de paraître aux éditions Biro & Cohen dans la nouvelle collection « Art Noir » dont la maquette est fort réussie : livre présenté en format de poche, papier épais et pagination dense dont les tranches (tête, queue et gouttière) sont unifiées en noir. Joli, réussi ! L’idée générale de ce spicilège est d’avoir demander à des auteurs de romans noirs et policiers d’écrire une fiction ayant pour thème, uniquement, le milieu de l’art pictural. Il faut préciser ici, que Biro & Cohen Editeur est davantage connu et reconnu pour ses ouvrages sur l’art. Or, cette maison, depuis peu, a élargi son catalogue. C’est ainsi qu’elle s’est ouverte, d’un côté aux romans policiers traditionnels (avec la collection « Sentier du crime ») et de l’autre qu’elle a pris le parti de garder son identité éditoriale (celui du monde de la peinture) tout en la déployant sous formes d’ ouvrages proches des thrillers et des récits à suspense.

« Le plan Q » de Djuro Luy participe donc à installer cette collection sur le chemin voulu par l’éditeur d’autant que ce polar amorce, semble-t-il, une série -voire une saga- racontant les aventures de la détective Christine Bard-Muller. Une femme flic qui est apparue dans une enquête menée sur le vol de la Joconde sous le titre « Permettez-moi de ne pas signer », le précédent roman de l’auteur.

« Le plan Q », dans sa quatrième de couverture, nous précise que ce serait « un road-book où se rencontrent le vice et la vertu, l’art, la politique, l’Histoire, le sang et le désir ». Certes, sans aucun doute et cela est bien dit. Et s’il est vrai que le récit suit l’ordre d’un voyage au départ de Paris jusqu’à Bratislava et qu’il est ponctué de mille et une aventures, il convient tout de même de préciser que ce polar n’est pas seulement une sorte de journal de bord tenu, au jour le jour, par la détective Bard-Muller. C’est d’abord un roman noir qui mêle subtilement suspense et intrigue psychologique. Par ailleurs, la connaissance manifeste de Djuro Luy (mais ne serait-ce pas un pseudonyme qui cacherait le véritable nom d’un homme du métier ?) pour le commerce des tableaux de maîtres, les fortunés collectionneurs, les galeristes un peu véreux et la naïveté marchande des peintres fait de ce véritable thriller une sorte de visite guidée chez les « mafieux » de la barbouille. Des truands qui, croyez-le, n’ont pas plus d’éducation que leurs confrères spécialisés dans la came, le racket ou la prostitution, d’autres univers criminels qui, a priori, sont beaucoup moins chics que celui des pinces fesses, des ventes aux enchères et des commissaires priseurs londoniens ou new-yorkais. L’éventuel lecteur qui hésiterait à lire un « polar » traitant de l’art parce qu’il s’imaginerait que la rhétorique serait trop lisse, inappropriée à ce genre littéraire, doit savoir qu’il n’y a pas de pratiques mondaines lorsque l’on veut se débarrasser d’un cadavre et surtout faire en sorte qu’il ne soit pas identifié. Pour preuve, cette courte scène :

- Jean-Claude repris le marteau dont il s’était servi pour assommer Karol et commença à fracasser le visage du peintre étendu nu par terre (…). Il était dégouté, le fit maladroitement, à contrecœur, tapa trop mollement.

- Vas-y frappe ! On ne va pas passer la nuit.

- Tiens, vas-y donc toi. Tu dois en avoir l’habitude, de défoncer les gueules des mecs. Quand tu ne les suces pas.

Jaja ne répondit pas. Elle prit le marteau et de façon systématique, appliquée, elle écrabouilla le nez, tapa de toute sa force sur les tempes, le front. Les yeux jaillirent de leur orbite. Le crâne était trop résistant. Jaja l’abandonna pour se concentrer sur le visage.

Convaincu ? « Le plan Q » de Djuro Luy publié dans cette nouvelle collection « Art Noir » des éditions Biro-Cohen ne dépare pas des grands classiques du polar. Il s’y inscrit même avec bonheur.

Enfin, attendez-vous à savoir que Sherlock Holmes est en France. Enfin, on reparle de lui dans l’hexagone. En effet, une sympathique maison d’éditions installée dans le département du Maine et Loire a eu la bonne idée de demander à Philippe Tomblaine, auteur d’une petite dizaine de livres, professeur documentaliste et pédagogue de la bande dessinée (oui, cela existe !), de nous livrer « un panorama non exhaustif des différents ouvrages de Bande Dessinée parus aussi bien en langue anglaise qu’en langue française, tous essayant de solutionner cet unique problème : est-il finalement possible d’adapter Conan Doyle en Bande Dessinée ? »

La question posée trouve ses réponses dans les 215 pages de l’album –puisque cela en est un- de son auteur. Est-ce vraiment de la lecture ? Oui, bien sûr, et les textes, très agréables, participent beaucoup à comprendre pourquoi Philippe Tomblaine pose ainsi cette question. Mais ce livre, ce « Sherlock Holmes » est aussi, et peut-être avant tout, une très belle ballade parmi les reproductions, les extraits de BD, les iconographies et les photographies qui, évidemment, concernent toutes le roi des détectives anglais. Cette « Enquête dans le 9° art », sous-titre bien nommé de l’ouvrage, nous apprend moult choses sur la difficulté d’adapter, par le graphisme et les couleurs et dans un cadre de quelques centimètres, un personnage aussi complexe que Sherlock Holmes. Pourquoi ? Parce que « à suivre Holmes de case en case, et de prémonition déductives en flash-back explicatifs, le lecteur des aventures holmésiennes est essentiellement amené à poursuivre un ou plusieurs suspects sur un temps précis : celui de la résolution de l’énigme en cours (…) Une question de temps. Or, « en bande dessinée, le temps réel est distingué du temps narratif (…) un temps, plus ou moins long, sépare donc les différentes séquences (groupe de cases, strip, une ou plusieurs planche) contenues dans l’album. (…) Et ce n’est pas tout puisque, nous dit encore Philippe Tomblaine, « avec Sherlock Holmes, la dernière partie de l’aventure, non négligeable, est celle du temps de la compréhension : des témoins, des criminels, ou Holmes lui-même, expliquent l’enchaînement des faits dans une chronologie enfin reconstituée et rendue compréhensible ». Comment donc prendre en compte toutes ses données, ses charges faut-il dire, pour qu’un dessinateur et un scénariste puissent réussir une création ou une reprise adaptée des aventures de Holmes et ce, sans trahir l’esprit de Conan Doyle ? A ce sujet, les exemples fournis par Philippe Tomblaine sont nombreux, divers et précis et suffisent à nous convaincre, qu’en fin de compte Sherlock Holmes et son ami Watson peuvent, dans certaines conditions, être des héros récurrents de la bande dessinée. Et c’est tant mieux. Les références que nous donne l’auteur dans son album nous incitent, c’est certain, à courir vite chez notre libraire préférée pour découvrir, en BD, des aventures holmésiennes qu’à jamais nous aurions pu ignorer.

ERIC YUNG.

dimanche 4 septembre 2011

"L'EXQUISE NOUVELLE" Ouvrage collectif. Ed. de la Madolière. Le 3 octobre prochain.

"L'EXQUISE NOUVELLE" est un polar, enfin une sorte d'OVNI littéraire venu de l'au-delà de l'imaginaire de quelques cinglés de polars. Leur idée : partir du principe de la rédaction classique d'une exquise nouvelle en demandant à des dizaines d'auteurs d'y contribuer via INTERNET. Une liste -restée très longtemps confidentielle- d'écrivains a d'abord été établie puis l'ordre de leur intervention a été décidée par les concepteurs de cette folie littéraire. Or, le premier d'entre eux à inventé un personnage peu banal : un tueur à l'andouillette ! Et allez, aux autres de se débrouiller avec ça. Impossible ? Non, une histoire s'est construite malgré tout. Le reste... amour et sexe, crimes, suspens, horreurs, fausses-pistes et héros déjantés pour une vérité qu'il ne nous faut surtout pas découvrir. En effet, l'humain est tellement décevant...

Du "virtuel" au "papier" : L'EXQUISE NOUVELLE EST A COMMANDER - dès le 3 octobre 2011- aux éditions de la Madolière.

"ZINC DE LIVRES" à Vendôme (Loir et Cher) 6° édition. 10 et 11 Septembre 2011

10 et 11 septembre 2011

LE MOT DU PRESIDENT D’HONNEUR DE LA 6° EDITION.

-ERIC YUNG -

Quel bonheur, quelle satisfaction ! Pour sa 6e édition, le Zinc de livres de Vendôme a su garder son identité littéraire. C’est-à-dire que les membres de l’association Brouillons de lecture qui l’ordonnance et la gère ont, une fois encore, fait le choix d’inviter de vrais auteurs, des femmes et des hommes qui durant des semaines et souvent des mois ont, seuls, travaillé devant leurs pages pour construire un roman, un essai, des nouvelles ou des poèmes. Un choix que nous devons tous, lecteurs et écrivains, saluer tant il est, aujourd’hui, un acte de courage. En effet, les salons et festivals dits littéraires seraient en France – et c’est tant mieux – toujours plus nombreux [1]. Mais, – et ce n’est qu’en faire le constat – pour assurer le succès de ces évènements leurs organisateurs ont pour la plupart d’entre eux tendance, au fil des années, à y inviter de plus en plus des « signataires d’ouvrages » en tous genres. Ce sont, majoritairement, des gens du « showbiz » qui forts de leur notoriété médiatique et parfois, via l’univers des « people » attirent – c’est incontestable – la foule. Mais qui la compose ? Des personnes intéressées par le livre et la lecture ? Non ! Ce public se déplace avant tout pour voir, en chair et en os, telle ou telle « star » ou dernière vedette en vogue d’une série télévisée qui, le stylo-feutre à la main, assise derrière la pile de ses bouquins fraîchement imprimés sourit aimablement à son admirateur et client. Et vient alors (nous connaissons tous la scène) le moment ou le ou la groupie se place à côté de l’éphémère célébrité pour se faire emprisonner avec elle dans un boîtier photographique ou dans celui d’une caméra numérique. Faut-il s’en indigner ? Non. Faut-il s’en inquiéter ? Oui ! Cette déviance –puisque cela en est une – des salons et des festivals dits littéraires entraîne, de facto, un risque majeur : celui d’en écarter les lecteurs, le seul et vrai public qui aime et savoure la littérature et quel qu’en soit le genre sans oublier qu’elle privera, à coup sûr, les écrivains de rencontres toujours magnifiques avec celles et ceux qui leur font l’honneur de rêver dans un de leurs livres.

Le Zinc de livres de Vendôme s’honore pour la 6e fois, puisque la manifestation – et qu’on se le dise et répète – se veut être « la déclinaison malicieuse de notre amour de la lecture ». Et il y aura une 7e édition !

ERIC YUNG –

[1] La fédération Interrégionale des livres et de la lecture (F.I.L.L.) est un organisme qui a en 2008, réalisé une grande enquête dans les diverses régions de France concernant l’organisation des manifestations littéraires. Ainsi, la FILL estime qu’il y aurait dans chaque région de l’hexagone et en moyenne annuelle, de 22 à 95 salons et festivals consacrés aux livres. Quant à « Safêlivre » un guide rédigé par André Muriel (Editions L’Oie Plate) il en a répertorié – en 2007- sur le territoire national, 459 par an.

. http://brouillonsdelecture.livreaucentre.fr/2011/08/le-mot-du-president-dhonneur-de-la-6e-edition/

dimanche 26 juin 2011

Archives - mai 2011 de BSCNEWS MAGAZINE. Eric Yung.

UN POLAR, UN THRILLER ET UN ROMAN NOIR POUR TROIS HOMMES DERACINES.

« Le paradoxe du cerf-volant » de Philippe Georget aux éditions Jigal, « Maelström » de Stéphane Marchand chez Flammarion et « Cachemire Express » de Michel Embarreck édité par Pascal Galodé.

Un K.O ! Le polar de Philippe Georget, « Le paradoxe du cerf-volant » débute par ce qui est, bien souvent, une fin. D’ailleurs, cela en est une en quelque sorte. Pierre, le héros principal du roman, un boxeur professionnel de 27 ans pourtant promis aux lauriers du noble art, est dans les vaps. Au tapis qu’il est, assommé par son adversaire. Il peine à reprendre conscience, il tente « d’inspirer une bonne bouffée d’air » mais n’y arrive pas : son « nez est aussi bouché que l’anus d’une bigote constipée ». Alors, il veut glousser, avaler un peu de sa salive mais c’est trop dégueulasse parce qu’il a « des grumeaux dans la bouche », des « grumeaux qui ont le goût du sang ». Pierre a perdu, sans aucun doute, son ultime combat. Le gong a signifié la décision de l’arbitre et, pour Pierre, il a sonné pareil au glas. Terminé le champion qu’il a été, un peu. Adieu ses espérances et celles du vieil Emile, son pygmalion et entraîneur. Dès lors, et c’est presque un paradoxe, c’est le début de la véritable histoire de Pierre. Et Philippe Georget nous la raconte d’une belle façon. Un récit façonné avec talent pour tenir en haleine les lecteurs que nous sommes et ce, jusqu’à la dernière page.

Atrocités de la guerre serbo-croate, mémoire perdue d’une enfance tourmentée, histoire d’amour déchirée, amitié trahie, dérive alcoolique, boulot de merde pour le compte d’un usurier, anciens légionnaires devenus malfrats, flics un tantinet déglingués et des investigations criminelles qui, peu à peu, désignent Pierre, le déchu du ring, comme l’assassin d’Azlo. Azlo ? C’est son patron, un prêteur sur gages, un sale type pour qui Pierre joue les gros bras et qui a été découvert mort d’une balle dans la tête après avoir été torturé. Or, Pierre ne s’en cache pas : il est mal dans sa peau de cogneur chargé de récupérer, par la force, des impayés pour le compte d’une crapule. Malheureusement, les tourments d’un petit voyou sont souvent, pour des policiers, le mobile d’un crime. Et, en plus, comme les flics ont retrouvé l’arme du meurtre avec les empreintes de Pierre dessus, les enquêteurs se sont dit, tout de suite, qu’un ancien boxeur connu de leurs services pour des vols à la roulotte lorsqu’il avait treize ans, pour coups et blessures lorsqu’il en avait quinze pouvait, avec l’âge et l’expérience, être devenu un flingueur occasionnel. Mais l’auteur du « Paradoxe du cerf-volant », l’esprit malin en matière d’intrigue ne nous laisse pas tranquille. Cette version des faits est trop simple. La vérité est ailleurs. Elle est complexe, dramatique et terriblement humaine. « Le paradoxe du cerf-volant » tient à la fois du récit historique, du livre d’aventure, du roman noir et sociologique aux accents romantiques tels qu’il a été défini au XVIII° siècle c'est-à-dire comme une rébellion profonde à la logique et à la raison en faveur de l’exaltation des sentiments. Et puis, il faut oser le dire, l’écriture est agréable. Les phrases sont composées de mots simples et efficaces et sont dépouillées de toutes fioritures inutiles. Par exemple, ce passage du roman qui décrit un combat de Pierre contre un boxeur irlandais :

- « Je frappe devant moi. Je touche. Un coup sur deux au moins. Je vise le torse et le bas du visage. (…) J’entends frémir au bas du ring. Une droite bien ajustée sur la bouche de l’Irlandais a aspergé de sang les feuilles blanches des journalistes sportifs. Ceux qui n’ont pas l’habitude ont des vapeurs. (…) Je passe une série rapide. De bas en haut. Le foie, le sternum, la mâchoire, le nez. Une leçon d’anatomie. La tête de Sullivan ballotte comme si son cou ne la tenait plus. (…) Sullivan a posé un genou à terre ».

« Le paradoxe du cerf-volant » de Philippe Georget aux éditions Jigal est un polar exaltant dont le texte est beau et cruel à la fois.

Ce mois-ci, le meilleur conseil de lecture que BSCNEWS MAGAZINE peut vous donner en matière de polar est : cœurs sensibles abstenez-vous de lire « Maelström » de Stéphane Marchand ! Ce thriller qui vient de paraître aux éditions Flammarion est-il mauvais ? Non pas du tout. Mais si vous ouvrez le livre (et même si vous le faite juste pour vous avoir une petite idée de son contenu) tant pis pour vous. Le personnage principal, héros du roman, n’a pas –vous êtes prévenus chers amis lecteurs et lectrices- de limites dans l’art de trucider son prochain et ses pulsions sanguinaires sont bien supérieures à celles de Jack l’Eventreur qui, ici, dans ce roman, fait piètre figure au royaume des tueurs en série. Jugez-en ! Les sauts à l’élastique, on connaît. On a tous vus, au moins une fois à la télévision, un homme ou une femme, se jeter dans le vide, du haut d’un pont, d’une grue ou on ne sait de quel autre point haut et ce pour l’unique plaisir de sentir, paraît-il, l’adrénaline monter jusqu’au cerveau. Le « Maestro » comme se fait appeler le « sérial killer » de l’histoire racontée par Stéphane Marchand a eu la même idée pour commettre l’un de ses crimes. Il a accroché les pieds de l’une de ses vieilles connaissances avec plusieurs gros élastiques avant de le pousser du 52° étage d’un gratte-ciel de San Francisco. Au début, le saut s’est bien déroulé. Même que la victime qui « s’attendait que sa cervelle explose et s’éparpille sur le bitume » a eu « une envie de hurler son soulagement » quand son corps a commencé à remonter sous l’effet de la contraction du filin de caoutchouc Mais « le maestro » est un vicelard et un sadique. Il se plaît, pour chacun de ses meurtres, à faire croire à ses proies durant un temps qu’il a plus ou moins défini par avance, qu’ils échapperont à la mort. Foutaise ! Ainsi, le type suspendu à son élastique a bien « percuté le macadam de California Street ». Le stratagème du « maestro » est toujours bien au point et n’a qu’un but : effrayer ses victimes et jouir de leur martyr un peu plus longtemps. L’originalité de ce « thriller » façon « Ce cher Dexter » roman fameux de Jeff Lindsay dont a été tiré une série télévisée, est que le tueur de Stéphane Marchand est plutôt un brave type que l’on finit presque –et cela est un autre mystère du livre- par trouver sympathique. Dérangeant ? « Maelström l’est, sans aucun doute. Alors faisons fi d’une certaine gêne qui s’installe dans la tête du lecteur pour constater que cela pimente le récit. Par ailleurs, Stéphane Marchand qui a plus d’une astuce dans son sac pour mener à bien sa narration et, par voie de conséquence amplifier le suspens, s’est évertué à inverser les repères habituels du polar. Ainsi, dans une grande majorité de romans policiers, les enquêteurs progressent vers la vérité au fil de l’intrigue pour souvent, in fine, identifier le criminel, l’arrêter et l’envoyer devant la justice. Dans « Maelström » ces règles sont inversées. En effet, plus les condés ont des indices et sont donc sensés se rapprocher du tueur, plus ils s’éloignent de lui. Il faut préciser que « le maestro » est un sacré tordu et que ses crimes sont tous planifiés avec méthode et accomplis avec une précision d’horloger suisse. Enfin, dans ce roman qui nous balade de la Californie à la Pennsylvanie, l’auteur semble avoir voulu lui donner une dimension quelque peu universelle en effleurant des sujets tels que l’amitié, l’enfance, la famille, la trahison et l’expiation. Est-ce là une nécessité pour la qualité du roman ? Ce n’est pas certain. Mais une chose est sûre : la lecture de « Maelström » est, pour ceux qui ont aimé « La partition du voyageur », prix du premier roman en l989 et édité au Mercure de France, une façon de découvrir une des nouvelles facettes de Stéphane Marchand, un auteur plutôt doué (aussi) pour le polar.

La noirceur et la désespérance qui imprègne « Cachemire Express » de Michel Embareck, édité chez Pascal Galodé, font de ce roman noir une sorte d’épopée dans laquelle un homme veut se réapproprier son passé, ses souvenirs, ses bonheurs d’antan. Ceux qu’il a laissés un jour de juin 1968 lorsqu’il est monté à bord d’une Jeep occupée par trois militaires. Un véhicule couleur « caca-d’oie » qui l’a conduit jusqu’à la caserne, celle de la Légion Etrangère dans laquelle il s’était engagé pour cinq ans. Et, en septembre 1973, après avoir secoué la poussière de ses guêtres sur les terres de Corse et de Guyane, il a débarqué à Djibouti. C’est ici, dans cette ville ouverte sur la mer rouge, qu’il a choisi sa nouvelle identité selon la tradition de la Légion. Un nom volé (Dimitri Tiomkin) sur l’affiche du film « Alamo » punaisée sur le mur d’un bar malfamé. Et les années ont passé : quarante, exactement ! Le légionnaire après avoir soufflé ses soixante bougies a décidé qu’il était temps de rentrer au bercail, de « défricher enfin la jungle de sa généalogie personnelle et que sa Bhoutanaise d’épouse sache à quoi ressemble le pays des Droits de l’Homme ». Mais, patatras ! Ce n’est pas de la faute à Voltaire ni à celle de Rousseau mais son pays natal a bien changé. On y vit dans la crainte, dans la peur. Et ce légionnaire qui porte un nom bizarre, accompagnée d’une femme aux yeux bridés, au visage mat et venue du fin fond de l’Asie du Sud, lorsqu’il débarque de l’avion et qu’il passe les contrôles de l’aéroport de Roissy, est aussitôt soupçonné d’actions terroristes. Tout a changé dans son pays. Même lorsqu’il veut retrouver la tombe de son grand-père et qu’il se renseigne chez le vieux Lucien, un homme de la campagne « qui n’a jamais eu la moindre pétoche, même quand des saletés de cabots le coursaient » avait peur. Il est vrai –c’est le vieux Lucien qui lui a dit – que « plus personne ne respecte rien. Les marmots ne savent plus lire, ni écrire, sauf pour barbouiller des âneries sur les boîtes aux lettres ou sur la guitoune de l’arrêt de bus. Et que je te casse les rétroviseurs, et que je te raye les bagnoles et je te bois de la bière… ». Et pour preuve que plus rien ne va dans ce foutu pays on est appelé à faire attention partout dit encore Lucien au vieux légionnaire : « même au supermarché, à l’entrée, il y a un panneau qui dit pour votre sécurité, ce magasin est placé sous vidéosurveillance. Pour votre sécurité hein… tu m’entends. Ca veut bien dire ce que ça veut dire… ».

« Cachemire Express » de Michel Embareck se lit pareil à un roman de Dashiell Hammet, les coups de calibres en moins.

Eric YUNG

« Le paradoxe du cerf-volant » de Philippe Georget aux éditions Jigal, « Maelström » de Stéphane Marchand chez Flammarion et « Cachemire Express » de Michel Embarreck édité par Pascal Galodé.

Un K.O ! Le polar de Philippe Georget, « Le paradoxe du cerf-volant » débute par ce qui est, bien souvent, une fin. D’ailleurs, cela en est une en quelque sorte. Pierre, le héros principal du roman, un boxeur professionnel de 27 ans pourtant promis aux lauriers du noble art, est dans les vaps. Au tapis qu’il est, assommé par son adversaire. Il peine à reprendre conscience, il tente « d’inspirer une bonne bouffée d’air » mais n’y arrive pas : son « nez est aussi bouché que l’anus d’une bigote constipée ». Alors, il veut glousser, avaler un peu de sa salive mais c’est trop dégueulasse parce qu’il a « des grumeaux dans la bouche », des « grumeaux qui ont le goût du sang ». Pierre a perdu, sans aucun doute, son ultime combat. Le gong a signifié la décision de l’arbitre et, pour Pierre, il a sonné pareil au glas. Terminé le champion qu’il a été, un peu. Adieu ses espérances et celles du vieil Emile, son pygmalion et entraîneur. Dès lors, et c’est presque un paradoxe, c’est le début de la véritable histoire de Pierre. Et Philippe Georget nous la raconte d’une belle façon. Un récit façonné avec talent pour tenir en haleine les lecteurs que nous sommes et ce, jusqu’à la dernière page.

Atrocités de la guerre serbo-croate, mémoire perdue d’une enfance tourmentée, histoire d’amour déchirée, amitié trahie, dérive alcoolique, boulot de merde pour le compte d’un usurier, anciens légionnaires devenus malfrats, flics un tantinet déglingués et des investigations criminelles qui, peu à peu, désignent Pierre, le déchu du ring, comme l’assassin d’Azlo. Azlo ? C’est son patron, un prêteur sur gages, un sale type pour qui Pierre joue les gros bras et qui a été découvert mort d’une balle dans la tête après avoir été torturé. Or, Pierre ne s’en cache pas : il est mal dans sa peau de cogneur chargé de récupérer, par la force, des impayés pour le compte d’une crapule. Malheureusement, les tourments d’un petit voyou sont souvent, pour des policiers, le mobile d’un crime. Et, en plus, comme les flics ont retrouvé l’arme du meurtre avec les empreintes de Pierre dessus, les enquêteurs se sont dit, tout de suite, qu’un ancien boxeur connu de leurs services pour des vols à la roulotte lorsqu’il avait treize ans, pour coups et blessures lorsqu’il en avait quinze pouvait, avec l’âge et l’expérience, être devenu un flingueur occasionnel. Mais l’auteur du « Paradoxe du cerf-volant », l’esprit malin en matière d’intrigue ne nous laisse pas tranquille. Cette version des faits est trop simple. La vérité est ailleurs. Elle est complexe, dramatique et terriblement humaine. « Le paradoxe du cerf-volant » tient à la fois du récit historique, du livre d’aventure, du roman noir et sociologique aux accents romantiques tels qu’il a été défini au XVIII° siècle c'est-à-dire comme une rébellion profonde à la logique et à la raison en faveur de l’exaltation des sentiments. Et puis, il faut oser le dire, l’écriture est agréable. Les phrases sont composées de mots simples et efficaces et sont dépouillées de toutes fioritures inutiles. Par exemple, ce passage du roman qui décrit un combat de Pierre contre un boxeur irlandais :

- « Je frappe devant moi. Je touche. Un coup sur deux au moins. Je vise le torse et le bas du visage. (…) J’entends frémir au bas du ring. Une droite bien ajustée sur la bouche de l’Irlandais a aspergé de sang les feuilles blanches des journalistes sportifs. Ceux qui n’ont pas l’habitude ont des vapeurs. (…) Je passe une série rapide. De bas en haut. Le foie, le sternum, la mâchoire, le nez. Une leçon d’anatomie. La tête de Sullivan ballotte comme si son cou ne la tenait plus. (…) Sullivan a posé un genou à terre ».

« Le paradoxe du cerf-volant » de Philippe Georget aux éditions Jigal est un polar exaltant dont le texte est beau et cruel à la fois.

Ce mois-ci, le meilleur conseil de lecture que BSCNEWS MAGAZINE peut vous donner en matière de polar est : cœurs sensibles abstenez-vous de lire « Maelström » de Stéphane Marchand ! Ce thriller qui vient de paraître aux éditions Flammarion est-il mauvais ? Non pas du tout. Mais si vous ouvrez le livre (et même si vous le faite juste pour vous avoir une petite idée de son contenu) tant pis pour vous. Le personnage principal, héros du roman, n’a pas –vous êtes prévenus chers amis lecteurs et lectrices- de limites dans l’art de trucider son prochain et ses pulsions sanguinaires sont bien supérieures à celles de Jack l’Eventreur qui, ici, dans ce roman, fait piètre figure au royaume des tueurs en série. Jugez-en ! Les sauts à l’élastique, on connaît. On a tous vus, au moins une fois à la télévision, un homme ou une femme, se jeter dans le vide, du haut d’un pont, d’une grue ou on ne sait de quel autre point haut et ce pour l’unique plaisir de sentir, paraît-il, l’adrénaline monter jusqu’au cerveau. Le « Maestro » comme se fait appeler le « sérial killer » de l’histoire racontée par Stéphane Marchand a eu la même idée pour commettre l’un de ses crimes. Il a accroché les pieds de l’une de ses vieilles connaissances avec plusieurs gros élastiques avant de le pousser du 52° étage d’un gratte-ciel de San Francisco. Au début, le saut s’est bien déroulé. Même que la victime qui « s’attendait que sa cervelle explose et s’éparpille sur le bitume » a eu « une envie de hurler son soulagement » quand son corps a commencé à remonter sous l’effet de la contraction du filin de caoutchouc Mais « le maestro » est un vicelard et un sadique. Il se plaît, pour chacun de ses meurtres, à faire croire à ses proies durant un temps qu’il a plus ou moins défini par avance, qu’ils échapperont à la mort. Foutaise ! Ainsi, le type suspendu à son élastique a bien « percuté le macadam de California Street ». Le stratagème du « maestro » est toujours bien au point et n’a qu’un but : effrayer ses victimes et jouir de leur martyr un peu plus longtemps. L’originalité de ce « thriller » façon « Ce cher Dexter » roman fameux de Jeff Lindsay dont a été tiré une série télévisée, est que le tueur de Stéphane Marchand est plutôt un brave type que l’on finit presque –et cela est un autre mystère du livre- par trouver sympathique. Dérangeant ? « Maelström l’est, sans aucun doute. Alors faisons fi d’une certaine gêne qui s’installe dans la tête du lecteur pour constater que cela pimente le récit. Par ailleurs, Stéphane Marchand qui a plus d’une astuce dans son sac pour mener à bien sa narration et, par voie de conséquence amplifier le suspens, s’est évertué à inverser les repères habituels du polar. Ainsi, dans une grande majorité de romans policiers, les enquêteurs progressent vers la vérité au fil de l’intrigue pour souvent, in fine, identifier le criminel, l’arrêter et l’envoyer devant la justice. Dans « Maelström » ces règles sont inversées. En effet, plus les condés ont des indices et sont donc sensés se rapprocher du tueur, plus ils s’éloignent de lui. Il faut préciser que « le maestro » est un sacré tordu et que ses crimes sont tous planifiés avec méthode et accomplis avec une précision d’horloger suisse. Enfin, dans ce roman qui nous balade de la Californie à la Pennsylvanie, l’auteur semble avoir voulu lui donner une dimension quelque peu universelle en effleurant des sujets tels que l’amitié, l’enfance, la famille, la trahison et l’expiation. Est-ce là une nécessité pour la qualité du roman ? Ce n’est pas certain. Mais une chose est sûre : la lecture de « Maelström » est, pour ceux qui ont aimé « La partition du voyageur », prix du premier roman en l989 et édité au Mercure de France, une façon de découvrir une des nouvelles facettes de Stéphane Marchand, un auteur plutôt doué (aussi) pour le polar.

La noirceur et la désespérance qui imprègne « Cachemire Express » de Michel Embareck, édité chez Pascal Galodé, font de ce roman noir une sorte d’épopée dans laquelle un homme veut se réapproprier son passé, ses souvenirs, ses bonheurs d’antan. Ceux qu’il a laissés un jour de juin 1968 lorsqu’il est monté à bord d’une Jeep occupée par trois militaires. Un véhicule couleur « caca-d’oie » qui l’a conduit jusqu’à la caserne, celle de la Légion Etrangère dans laquelle il s’était engagé pour cinq ans. Et, en septembre 1973, après avoir secoué la poussière de ses guêtres sur les terres de Corse et de Guyane, il a débarqué à Djibouti. C’est ici, dans cette ville ouverte sur la mer rouge, qu’il a choisi sa nouvelle identité selon la tradition de la Légion. Un nom volé (Dimitri Tiomkin) sur l’affiche du film « Alamo » punaisée sur le mur d’un bar malfamé. Et les années ont passé : quarante, exactement ! Le légionnaire après avoir soufflé ses soixante bougies a décidé qu’il était temps de rentrer au bercail, de « défricher enfin la jungle de sa généalogie personnelle et que sa Bhoutanaise d’épouse sache à quoi ressemble le pays des Droits de l’Homme ». Mais, patatras ! Ce n’est pas de la faute à Voltaire ni à celle de Rousseau mais son pays natal a bien changé. On y vit dans la crainte, dans la peur. Et ce légionnaire qui porte un nom bizarre, accompagnée d’une femme aux yeux bridés, au visage mat et venue du fin fond de l’Asie du Sud, lorsqu’il débarque de l’avion et qu’il passe les contrôles de l’aéroport de Roissy, est aussitôt soupçonné d’actions terroristes. Tout a changé dans son pays. Même lorsqu’il veut retrouver la tombe de son grand-père et qu’il se renseigne chez le vieux Lucien, un homme de la campagne « qui n’a jamais eu la moindre pétoche, même quand des saletés de cabots le coursaient » avait peur. Il est vrai –c’est le vieux Lucien qui lui a dit – que « plus personne ne respecte rien. Les marmots ne savent plus lire, ni écrire, sauf pour barbouiller des âneries sur les boîtes aux lettres ou sur la guitoune de l’arrêt de bus. Et que je te casse les rétroviseurs, et que je te raye les bagnoles et je te bois de la bière… ». Et pour preuve que plus rien ne va dans ce foutu pays on est appelé à faire attention partout dit encore Lucien au vieux légionnaire : « même au supermarché, à l’entrée, il y a un panneau qui dit pour votre sécurité, ce magasin est placé sous vidéosurveillance. Pour votre sécurité hein… tu m’entends. Ca veut bien dire ce que ça veut dire… ».

« Cachemire Express » de Michel Embareck se lit pareil à un roman de Dashiell Hammet, les coups de calibres en moins.

Eric YUNG

jeudi 9 juin 2011

ARCHIVES DE BSC News - Septembre 2010.

Eric YUNG.

ROMANS NOIRS ET POLICIERS -

LA RENTREE : DES TALENTS, UNE SURPRISE & UNE DECEPTION.

Serge Quadruppani revient. Après au moins trois ans d’absence sur les rayonnages des librairies (il a écrit un vague polar pour enfants en 2007) il publie « Saturne », un « thriller » ou, si vous préférez, un roman à suspense. Et c’est tant mieux ! En effet, depuis quelques temps, ce sont ses nombreuses traductions (italien et anglais) d’Andréa Camillerie, Valerio Evangelesti, Stephen King et de bien d’autres romanciers connus qui ont été mises sur la scène littéraire et qui ont fait (un peu) oublier que Quadruppani est un auteur talentueux. Enfin, le romancier est de retour avec un livre fort bien réussi. « Saturne » raconte une histoire de facture classique : Simona Tavianello, une commissaire de police, enquête sur trois meurtres commis avec un « FNP 90 » et un « Glock 19 » qui sont respectivement –et chacun le sait- un pistolet mitrailleur en polymère plastique qui crache neuf cent coups à la minute et un 9mm/parabellum, le flingue automatique adulé par les forces spéciales du monde entier. Evidemment, ces trois exécutions, commises dans la vapeur des eaux chaudes des somptueux thermes romains de Saturnia, ne sont pas l’œuvre accidentelle d’un membre, maladroit, du club de tir local. Non, c’est du lourd, du professionnel. D’ailleurs, très vite, les investigations de la jolie Simona dont une « mèche de sa crinière vieil ivoire cache toujours son œil droit » la mène sur la piste de terroristes d’Al-Qaeda. Enorme ! Trop simple aussi. D’ailleurs, la femme flic n’y croit pas trop. En revanche, pragmatique, elle est convaincue que l’appât du gain reste le plus vieux mobile qui conduit les hommes à s’entretuer. Elle préfère donc chercher de ce côté-là. Et Quadrupani qui connaît aussi bien l’Italie que les lois classiques du polar pimente son récit avec une belle « combinazione » montée à l’occasion d’une réunion de chefs d’Etat à Gênes et un privé, un ancien de la maison poulaga de Paris, venu à la rescousse de la commissaire Tavianello pour l’aider à comprendre le pourquoi de la fusillade du Saturnia. Et, pour nous conduire sur le chemin de la vérité, Quadruppani se plait à nous décrire –avec un sens aigu de la réalité – un marigot d’eaux sales dans lequel baignent des mafieux, des hommes d’affaires et quelques politiques véreux. Bref, « Saturne » de Serge Quadruppani, paru aux éditions du Masque, ne décevra pas ceux et celles qui ont aimé, par exemple, son « Tir à vue », vieux polar publié en 1993 dans la Série Noire.

« BSC NEWS MAGAZINE » s’est intéressé, bien sûr, aux nouveautés anglo-saxonnes. Trois romans méritent notre attention : « Le credo de la violence » de Boston Teran publié aux éditions du Masque, « Les couleurs de la ville » de Liam McIlvanney édité par Métaillé et « Code 1879 » de Dan Waddel paru aux éditions du Rouergue qui viennent de lancer, il y a peu de temps « Noir », une nouvelle collection. Ces ouvrages ont en commun de cultiver des mystères, différents certes, mais absolus. Dans « Le credo de la violence » la trame narrative est construite autour de la recherche de l’ identité puisque, Rawbone, le héros principal du roman, un criminel notoire, est pourchassé - sans le savoir - par John Lourdes, un flic qui n’est autre que son fils. Quant à l’action ? Elle se déroule au tout début du vingtième siècle à la frontière mexicaine et pose donc la question, toujours actuelle, de l’exploitation américaine des ressources énergétiques dans les pays étrangers. Ces deux sujets font un polar réussi. Mais ici, le vrai mystère est celui qui entoure son auteur. Qui est-il ? Personne ne connaît son nom hormis qu’il signe ce roman de grande qualité du pseudonyme de Boston Teran ; ce même auteur (homme ou femme ?) dont on n’a jamais vu le visage et qui n’a jamais accordé d’interview serait, selon la rumeur répandue dans le petit milieu de l’édition New-Yorkaise, un grand écrivain américain connu sous une autre identité. Ceci dit, il faut lire, absolument, « Le Credo de la violence » de Boston Teran.

Autre mystère ? Celui contenu dans « Les couleurs de la ville » de Liam McIlvanney publié dans l’excellente collection « Noir » de chez Métaillé. Il s’agit d’un premier roman. Disons-le tout de go : c’est une réussite ! Le récit est un voyage au cœur de la violence irlandaise dont l’action se déroule, en grande partie, entre Belfast et Glasgow chez les unionistes protestants. C’est l’histoire de Gerry Gonway, un journaliste catholique du « Sunday Tribune » qui, la conscience écartelée entre sa soif du scoop et son désir d’éthique, se trouve projeté, presque malgré lui, dans un univers où règne l’intolérance, les dogmes religieux et les luttes d’influences politiques. Il est, par ailleurs, confronté à la réalité, sordide, d’un meurtre commis sur un gosse et ce, à grands coups de batte de baseball. Et dans ce polar psychologique servi par un style qui ne laisse pas indifférent il y a le personnage principal: Peter Lyons. C’est un jeune homme dont on dit qu’il sera bientôt le résident du 10 Downing Street à Londres. Or, l’énigme, c’est lui, le futur premier ministre britannique ! Et il règne en maître sur « Les couleurs de la ville ».

Enfin, dans ce petit florilège de polars d’origine anglophone il y a le livre de Dan Waddel « Code 1879 ». C’est paru aux éditions du Rouergue. « Code 1879 » ? Un délice de lecture pour ceux et celles qui aiment à la fois (et c’est l’originalité de ce roman) les histoires policières modernes nourries des inévitables experts scientifiques, des technologies toujours à la pointe du dernier progrès informatique et celles qui, avec Sherlock Holmes par exemple, nous on fait frissonner dans les brumes de Londres et fait découvrir les bas-fonds de l’Angleterre Victorienne. L’histoire est en soi assez simple : Grant Foster, un inspecteur de Scottland Yard (obligatoirement de Scottland Yard bien que l’auteur de ce roman ne le précise pas) se retrouve, au petit matin, dans un cimetière de l’ouest londonien. C’est le lieu du crime. A ses pieds, un cadavre dont l’assassin a amputé les deux mains avant de les emporter avec lui. Et à Foster, comme à son habitude, de chercher un indice qui le conduira jusqu’au tueur. Mais rien, « le tueur n’a rien laissé. Pas de trace, pas d’indice ou d’arme sur les lieux du crime. Aucun témoin ne s’est fait connaître. Il n’y a pas de mobile évident ». Ce mystère se renouvelle au rythme de nouveaux corps mutilés et découverts au fil de l’enquête menée par Foster qui se fait aider par un généalogiste. C’est ce dernier qui découvre, dans des documents du 19° siècle, qu’un crime commis en 1879, a sans aucun doute, un lien avec ceux, actuels, commis par un psychopathe qui met au défi la police de le démasquer. Les victimes se multiplient et l’on craint (pour la cohérence du récit) de deviner le nom de la dernière. Mais non, ouf, tout se termine bien ! Enfin, lorsque l’inspecteur Foster quitte pour la unième fois le cimetière de Kensal Green (et ce sont les deux dernières phrases du roman) « la bruine cessa et un soleil printanier apparut à la lisière des nuages. Au loin, pourtant, il entendit les croassements de trois corbeaux qui jouaient dans le ciel ».

« Les surprises viennent en lisant » dit un proverbe chinois. Et cette année « La » surprise est de taille. Parmi les 701 livres qui font la rentrée littéraire dite « blanche » ou « généraliste » l’un d’eux doit être extirpé du lot de cette production un tantinet outrancière pour être porté haut au frontispice des grands romans noirs. Celui-ci, édité chez Grasset, est titré « Apocalypse bébé » et il est signé : Virginie Despentes. Il peut paraître surprenant de présenter le dernier ouvrage de cette romancière aussi talentueuse que sulfureuse dans une rubrique dédiée au polar et la littérature noire mais, honnêtement, c’est sa place ! Enfin, quelle est l’histoire ? Une certaine Lucie, la quarantaine, le physique ingrat et dont la libido, bloquée à l’âge de treize ans, est indécise entre le féminin et le masculin, travaille pour une agence de détectives privés. Chargée de surveiller, filocher et photographier une petite bourge délurée et camée, prénommée Valentine, elle se retrouve flanquée d’une Hyène (c’est son surnom), une femme dont on ne peut s’approcher à moins d’un mètre sans risquer, au pire, de dégringoler dans les affres de la débauche sexuelle ou, au mieux, de perdre son âme. Toujours est-il que la Hyène, une spécialiste des disparitions des petits merdeux et merdeuses en tous genres fait équipe avec Lucie. Les deux filles doivent mettre la main sur cette foutue gamine Valentine qui préfère se faire caresser dans les toilettes publiques, s’envoyer en l’air avec des musiciens ou son cousin du « 9-3 » ou qui, prise soudainement du besoin de connaître ses ancêtres, préfère filer à Barcelone pour faire la connaissance de sa mère. Pour elle pas question de retourner chez son germanopratin de père, écrivain démodé du 6° arrondissement. Alors, elle en fait voir de toutes les couleurs, et parfois des plus sombres, à ses deux poursuivantes, les détectives chargés de l’interpeller. Le récit de Virginie Despentes est, à contrario de la violence qu’il contient, d’une grande tendresse. Cette romancière aime, à coup sûr, les êtres qu’elle nous présente et décrit dans son dernier livre. Mais que l’on ne s’y trompe pas : les intrigues successives et leurs rebondissements, le suspense qui tend toute l’histoire et l’enquête menée, tambour-battant, par la Hyène et son chaperon Lucie, font de « Apocalypse bébé » un polar inhabituel et jouissif.

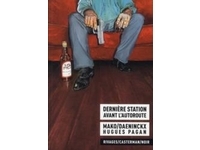

Cette rentrée littéraire compte –aussi- une bonne nouvelle. En effet, Didier Daenincks (dont les quatre romans mettant en scène son fameux inspecteur Cadin sont réédités chez Omnibus sous le titre générique « Mémoire Noire ») a eu l’idée de scénariser ce qui est, sans aucun doute, l’un des meilleurs polars de ces quinze dernières années (paru en 97) : « Dernière station avant l’autoroute », le roman d’Hugues Pagan, un ex-flic cabossé par son ancien métier reconverti dans l’écriture. Ce livre remarquable, illustré par Mako, devient donc une bande dessinée d’une centaine de pages publié chez Casterman-Rivages noirs. Un ouvrage qui se doit d’être rangé en bonne place dans nos bibliothèques. Et puis, on peut se faire aussi plaisir avec « Jusqu’à ce que mort s’ensuive » un roman policier signé Roger Martin qui met en scène un grand gaillard blond, un gendarme affecté dans une section de recherche judiciaire et qui a la particularité de collectionner les autographes de son auteur préféré… Didier Daenincks. « Jusqu’à ce que mort s’ensuive » est publié aux éditions du Cherche Midi. Enfin, compte tenu de la notoriété de l’auteur on ne peut pas passer sous silence « Avec des mains cruelles » le dernier livre de Michel Quint. Hélas, ce roman déçoit. Si le style de Quint est toujours aussi fluide et continue de nous apporter de belles joies de lecture l’histoire de ces « mains cruelles » est une resucée des récits précédents : une prise d’otages dans un lycée lillois, une maison abandonnée, la disparition d’une jeune femme, un journaliste réputé pour ses enquêtes aussi scabreuses que difficiles et qui, décédé, laisse en héritage ses archives personnelles, deux apprentis détectives qui les fouillent avec l’espoir de découvrir une vérité historique ; un tout assaisonné de nostalgie libertaire et de rêves pacifistes, d’une allusion à Bonnot et à sa bande et de quelques salauds wallons, des nazillons adeptes du négationniste Léon Degrelle, journaliste, écrivain et promu, en 1944, SS-Hauptsturmführer. Bref, « Avec des mains cruelles » –c’est paru chez Joëlle Losfeld – n’est qu’un roman supplémentaire à ajouter à la bibliographie de Michel Quint qui ne semble toujours pas être revenu de son succès formidable (et justifié) qu’il a connu en 2003 avec « Effroyables jardins ».

Eric Yung.

Eric YUNG.

ROMANS NOIRS ET POLICIERS -

LA RENTREE : DES TALENTS, UNE SURPRISE & UNE DECEPTION.

Serge Quadruppani revient. Après au moins trois ans d’absence sur les rayonnages des librairies (il a écrit un vague polar pour enfants en 2007) il publie « Saturne », un « thriller » ou, si vous préférez, un roman à suspense. Et c’est tant mieux ! En effet, depuis quelques temps, ce sont ses nombreuses traductions (italien et anglais) d’Andréa Camillerie, Valerio Evangelesti, Stephen King et de bien d’autres romanciers connus qui ont été mises sur la scène littéraire et qui ont fait (un peu) oublier que Quadruppani est un auteur talentueux. Enfin, le romancier est de retour avec un livre fort bien réussi. « Saturne » raconte une histoire de facture classique : Simona Tavianello, une commissaire de police, enquête sur trois meurtres commis avec un « FNP 90 » et un « Glock 19 » qui sont respectivement –et chacun le sait- un pistolet mitrailleur en polymère plastique qui crache neuf cent coups à la minute et un 9mm/parabellum, le flingue automatique adulé par les forces spéciales du monde entier. Evidemment, ces trois exécutions, commises dans la vapeur des eaux chaudes des somptueux thermes romains de Saturnia, ne sont pas l’œuvre accidentelle d’un membre, maladroit, du club de tir local. Non, c’est du lourd, du professionnel. D’ailleurs, très vite, les investigations de la jolie Simona dont une « mèche de sa crinière vieil ivoire cache toujours son œil droit » la mène sur la piste de terroristes d’Al-Qaeda. Enorme ! Trop simple aussi. D’ailleurs, la femme flic n’y croit pas trop. En revanche, pragmatique, elle est convaincue que l’appât du gain reste le plus vieux mobile qui conduit les hommes à s’entretuer. Elle préfère donc chercher de ce côté-là. Et Quadrupani qui connaît aussi bien l’Italie que les lois classiques du polar pimente son récit avec une belle « combinazione » montée à l’occasion d’une réunion de chefs d’Etat à Gênes et un privé, un ancien de la maison poulaga de Paris, venu à la rescousse de la commissaire Tavianello pour l’aider à comprendre le pourquoi de la fusillade du Saturnia. Et, pour nous conduire sur le chemin de la vérité, Quadruppani se plait à nous décrire –avec un sens aigu de la réalité – un marigot d’eaux sales dans lequel baignent des mafieux, des hommes d’affaires et quelques politiques véreux. Bref, « Saturne » de Serge Quadruppani, paru aux éditions du Masque, ne décevra pas ceux et celles qui ont aimé, par exemple, son « Tir à vue », vieux polar publié en 1993 dans la Série Noire.

« BSC NEWS MAGAZINE » s’est intéressé, bien sûr, aux nouveautés anglo-saxonnes. Trois romans méritent notre attention : « Le credo de la violence » de Boston Teran publié aux éditions du Masque, « Les couleurs de la ville » de Liam McIlvanney édité par Métaillé et « Code 1879 » de Dan Waddel paru aux éditions du Rouergue qui viennent de lancer, il y a peu de temps « Noir », une nouvelle collection. Ces ouvrages ont en commun de cultiver des mystères, différents certes, mais absolus. Dans « Le credo de la violence » la trame narrative est construite autour de la recherche de l’ identité puisque, Rawbone, le héros principal du roman, un criminel notoire, est pourchassé - sans le savoir - par John Lourdes, un flic qui n’est autre que son fils. Quant à l’action ? Elle se déroule au tout début du vingtième siècle à la frontière mexicaine et pose donc la question, toujours actuelle, de l’exploitation américaine des ressources énergétiques dans les pays étrangers. Ces deux sujets font un polar réussi. Mais ici, le vrai mystère est celui qui entoure son auteur. Qui est-il ? Personne ne connaît son nom hormis qu’il signe ce roman de grande qualité du pseudonyme de Boston Teran ; ce même auteur (homme ou femme ?) dont on n’a jamais vu le visage et qui n’a jamais accordé d’interview serait, selon la rumeur répandue dans le petit milieu de l’édition New-Yorkaise, un grand écrivain américain connu sous une autre identité. Ceci dit, il faut lire, absolument, « Le Credo de la violence » de Boston Teran.

Autre mystère ? Celui contenu dans « Les couleurs de la ville » de Liam McIlvanney publié dans l’excellente collection « Noir » de chez Métaillé. Il s’agit d’un premier roman. Disons-le tout de go : c’est une réussite ! Le récit est un voyage au cœur de la violence irlandaise dont l’action se déroule, en grande partie, entre Belfast et Glasgow chez les unionistes protestants. C’est l’histoire de Gerry Gonway, un journaliste catholique du « Sunday Tribune » qui, la conscience écartelée entre sa soif du scoop et son désir d’éthique, se trouve projeté, presque malgré lui, dans un univers où règne l’intolérance, les dogmes religieux et les luttes d’influences politiques. Il est, par ailleurs, confronté à la réalité, sordide, d’un meurtre commis sur un gosse et ce, à grands coups de batte de baseball. Et dans ce polar psychologique servi par un style qui ne laisse pas indifférent il y a le personnage principal: Peter Lyons. C’est un jeune homme dont on dit qu’il sera bientôt le résident du 10 Downing Street à Londres. Or, l’énigme, c’est lui, le futur premier ministre britannique ! Et il règne en maître sur « Les couleurs de la ville ».

Enfin, dans ce petit florilège de polars d’origine anglophone il y a le livre de Dan Waddel « Code 1879 ». C’est paru aux éditions du Rouergue. « Code 1879 » ? Un délice de lecture pour ceux et celles qui aiment à la fois (et c’est l’originalité de ce roman) les histoires policières modernes nourries des inévitables experts scientifiques, des technologies toujours à la pointe du dernier progrès informatique et celles qui, avec Sherlock Holmes par exemple, nous on fait frissonner dans les brumes de Londres et fait découvrir les bas-fonds de l’Angleterre Victorienne. L’histoire est en soi assez simple : Grant Foster, un inspecteur de Scottland Yard (obligatoirement de Scottland Yard bien que l’auteur de ce roman ne le précise pas) se retrouve, au petit matin, dans un cimetière de l’ouest londonien. C’est le lieu du crime. A ses pieds, un cadavre dont l’assassin a amputé les deux mains avant de les emporter avec lui. Et à Foster, comme à son habitude, de chercher un indice qui le conduira jusqu’au tueur. Mais rien, « le tueur n’a rien laissé. Pas de trace, pas d’indice ou d’arme sur les lieux du crime. Aucun témoin ne s’est fait connaître. Il n’y a pas de mobile évident ». Ce mystère se renouvelle au rythme de nouveaux corps mutilés et découverts au fil de l’enquête menée par Foster qui se fait aider par un généalogiste. C’est ce dernier qui découvre, dans des documents du 19° siècle, qu’un crime commis en 1879, a sans aucun doute, un lien avec ceux, actuels, commis par un psychopathe qui met au défi la police de le démasquer. Les victimes se multiplient et l’on craint (pour la cohérence du récit) de deviner le nom de la dernière. Mais non, ouf, tout se termine bien ! Enfin, lorsque l’inspecteur Foster quitte pour la unième fois le cimetière de Kensal Green (et ce sont les deux dernières phrases du roman) « la bruine cessa et un soleil printanier apparut à la lisière des nuages. Au loin, pourtant, il entendit les croassements de trois corbeaux qui jouaient dans le ciel ».

« Les surprises viennent en lisant » dit un proverbe chinois. Et cette année « La » surprise est de taille. Parmi les 701 livres qui font la rentrée littéraire dite « blanche » ou « généraliste » l’un d’eux doit être extirpé du lot de cette production un tantinet outrancière pour être porté haut au frontispice des grands romans noirs. Celui-ci, édité chez Grasset, est titré « Apocalypse bébé » et il est signé : Virginie Despentes. Il peut paraître surprenant de présenter le dernier ouvrage de cette romancière aussi talentueuse que sulfureuse dans une rubrique dédiée au polar et la littérature noire mais, honnêtement, c’est sa place ! Enfin, quelle est l’histoire ? Une certaine Lucie, la quarantaine, le physique ingrat et dont la libido, bloquée à l’âge de treize ans, est indécise entre le féminin et le masculin, travaille pour une agence de détectives privés. Chargée de surveiller, filocher et photographier une petite bourge délurée et camée, prénommée Valentine, elle se retrouve flanquée d’une Hyène (c’est son surnom), une femme dont on ne peut s’approcher à moins d’un mètre sans risquer, au pire, de dégringoler dans les affres de la débauche sexuelle ou, au mieux, de perdre son âme. Toujours est-il que la Hyène, une spécialiste des disparitions des petits merdeux et merdeuses en tous genres fait équipe avec Lucie. Les deux filles doivent mettre la main sur cette foutue gamine Valentine qui préfère se faire caresser dans les toilettes publiques, s’envoyer en l’air avec des musiciens ou son cousin du « 9-3 » ou qui, prise soudainement du besoin de connaître ses ancêtres, préfère filer à Barcelone pour faire la connaissance de sa mère. Pour elle pas question de retourner chez son germanopratin de père, écrivain démodé du 6° arrondissement. Alors, elle en fait voir de toutes les couleurs, et parfois des plus sombres, à ses deux poursuivantes, les détectives chargés de l’interpeller. Le récit de Virginie Despentes est, à contrario de la violence qu’il contient, d’une grande tendresse. Cette romancière aime, à coup sûr, les êtres qu’elle nous présente et décrit dans son dernier livre. Mais que l’on ne s’y trompe pas : les intrigues successives et leurs rebondissements, le suspense qui tend toute l’histoire et l’enquête menée, tambour-battant, par la Hyène et son chaperon Lucie, font de « Apocalypse bébé » un polar inhabituel et jouissif.

Cette rentrée littéraire compte –aussi- une bonne nouvelle. En effet, Didier Daenincks (dont les quatre romans mettant en scène son fameux inspecteur Cadin sont réédités chez Omnibus sous le titre générique « Mémoire Noire ») a eu l’idée de scénariser ce qui est, sans aucun doute, l’un des meilleurs polars de ces quinze dernières années (paru en 97) : « Dernière station avant l’autoroute », le roman d’Hugues Pagan, un ex-flic cabossé par son ancien métier reconverti dans l’écriture. Ce livre remarquable, illustré par Mako, devient donc une bande dessinée d’une centaine de pages publié chez Casterman-Rivages noirs. Un ouvrage qui se doit d’être rangé en bonne place dans nos bibliothèques. Et puis, on peut se faire aussi plaisir avec « Jusqu’à ce que mort s’ensuive » un roman policier signé Roger Martin qui met en scène un grand gaillard blond, un gendarme affecté dans une section de recherche judiciaire et qui a la particularité de collectionner les autographes de son auteur préféré… Didier Daenincks. « Jusqu’à ce que mort s’ensuive » est publié aux éditions du Cherche Midi. Enfin, compte tenu de la notoriété de l’auteur on ne peut pas passer sous silence « Avec des mains cruelles » le dernier livre de Michel Quint. Hélas, ce roman déçoit. Si le style de Quint est toujours aussi fluide et continue de nous apporter de belles joies de lecture l’histoire de ces « mains cruelles » est une resucée des récits précédents : une prise d’otages dans un lycée lillois, une maison abandonnée, la disparition d’une jeune femme, un journaliste réputé pour ses enquêtes aussi scabreuses que difficiles et qui, décédé, laisse en héritage ses archives personnelles, deux apprentis détectives qui les fouillent avec l’espoir de découvrir une vérité historique ; un tout assaisonné de nostalgie libertaire et de rêves pacifistes, d’une allusion à Bonnot et à sa bande et de quelques salauds wallons, des nazillons adeptes du négationniste Léon Degrelle, journaliste, écrivain et promu, en 1944, SS-Hauptsturmführer. Bref, « Avec des mains cruelles » –c’est paru chez Joëlle Losfeld – n’est qu’un roman supplémentaire à ajouter à la bibliographie de Michel Quint qui ne semble toujours pas être revenu de son succès formidable (et justifié) qu’il a connu en 2003 avec « Effroyables jardins ».

Eric Yung.

vendredi 20 mai 2011

ARCHIVES : Chroniques BSCNEWS Magazine. Avril 2011 –

« L’honorable société » par Manotti/Doa Editions Série Noire (Gallimard) , « Des petites fleurs rouges devant les yeux » de F.H Fajardie aux éditions Fayard et « Sherlock Holmes et le mystère du Palio » de Luca Martinelli aux éditions Joëlle Losfeld.

Il y a quatre décennies, le roman policier s’est, par la force des événements politiques d’une époque, éloigné –plus ou moins- de ses ressorts classiques pour s’orienter, franchement, vers la critique sociale. Une métamorphose qui a débuté à la fin des années soixante, début soixante dix, avec des écrivains tels Amila, Manchette, Fajardie, Bauman, Jaouen, Villard, Delacorta, Daenincks, Pouy et beaucoup d’autres pour devenir un genre : le néo-polar. Ces auteurs, presque tous venus de la gauche prolétarienne et des mouvements libertaires, poussés par le vent de la révolte de mai 68, ont choisi de s’emparer du roman policier, d’en gommer le manichéisme parfois moralisateur, pour se concentrer sur le mal-être d’une société rongée par les dérives du capitalisme et du libéralisme dont les héros, plus ou moins désabusés, se meuvent dans un monde asservi par les classes friquées et dominantes. Le néo-polar a, très vite, connu le succès populaire et envahi les rayonnages des librairies et des bibliothèques. Depuis, quarante années ont passées. Alors, qu’est-ce qu’un romancier d’aujourd’hui pouvait bien écrire après « L’affaire N’Gusto », « Nada », « Booldy Mary », « Tueurs de flics », « Métropolice », « La vie duraille » etc. ? On pouvait croire que le néo-polar avait exploité son filon jusqu’au dernier mot. Ainsi, récemment, Jérôme Leroy, professeur de littérature et auteur de nombreux « romans policiers d’anticipation » a écrit, dans la « Revue Générale de Belgique », sous forme de constat : « Le problème est que le néo polar n’est plus très néo et a tendance à s’épuiser, faute de se renouveler. L’antifascisme affiché a souvent chez les successeurs et les épigones actuellement en activité de Manchette pris l’allure d’une posture commerciale plus que d’un engagement de fond ». L’observation est juste. Mais, c’était sans compter sur Dominique Manottti et DOA qui, en mars dernier, ont publié « L’HONORABLE SOCIETE » (paru dans la série noire chez Gallimard). Un livre qui relance ce genre littéraire à part entière et le modernise. En effet, le roman nous projette dans la France actuelle. Et les événements qui nourrissent la trame du récit sont pareils à ceux que nous trouvons chaque jour dans la rubrique des faits-divers, dans les délibérations des chambres correctionnelles, parmi les scandales publics dont les acteurs sont des financiers sans lois, des politiques parvenus, des journalistes serviles, des fonctionnaires corrompus et tutti quanti. Tous des gens qui vénèrent le veau d’or.

L’histoire racontée par Manotti et DOA s’étale entre les deux tours d’une élection présidentielle ; période qui titille sans doute le subconscient du lecteur puisqu’il a pour effet de le placer dans un espace qu’il connaît bien. Et, du coup, les éléments qui épicent le récit (cambriolage qui tourne mal, un vol d’ordinateur, un meurtre quasi-accidentel, des écologistes aveuglés, des témoins malgré eux, un flic de la crim’ bien trop malin pour être manipulé etc…) nous semblent bien connus tant la presse écrite et audio-visuelle nous rapporte, presque chaque jour, des faits forts analogues à ceux décrits par Manotti et DOA. Le réalisme de ce livre est si époustouflant qu’il nous ferait presque oublier que « L’honorable société » est une fiction. Un roman qui, fort habilement, construit sur un fond constitué du lobby nucléaire français, d’intérêts financiers, de contestations politiques vouées à l’échec, de magouilles et de crimes en tous genres, nous fait visiter les coulisses où se meuvent ceux et celles qui, par ambition aussi égoïste que personnelle, aspirent aux pouvoirs politiques dont, pour Pierre Guérin (personnage du livre), le plus haut d’entre eux : la présidence de la République.

« L’honorable société » est un livre très bien construit et fort agréable à lire et ce, malgré, peut-être, un style un peu sec qui rappelle trop, parfois, la stylistique des bibles des séries télévisées ou celle des synopsis cinématographiques. Il est vrai que « L’honorable société » était, avant de devenir un ouvrage de librairie, un scénario pour la télévision… Reste que ce roman est excellent et qu’il honore le polar français.

Chers lecteurs et lectrices, BSC NEWS MAGAZINE, vous invite maintenant, avec un tantinet d’insistance, à lire « Des petites fleurs rouges devant les yeux », un « poche » édité chez Fayard et publié dans la collection « La petite vermillon ». Ce livre est un recueil de trente trois nouvelles signées par Frédéric H. Fajardie. Fajardie est l’un des auteurs qui appartient à la génération du néo-polar, genre littéraire –s’il en est – auquel nous avons fait référence au tout début de cette chronique. Frédéric H. Fajardie a quitté ce monde il y a tout juste deux ans (c’était le 1er mai 2008). Il avait soixante ans. Or, comme l’écrivent Jérôme Leroy et Sébastien Lapaque, les deux romanciers signataires de la préface « Des petites fleurs rouges devant les yeux » et qui revendiquent publiquement l’influence que l’auteur de « Tueurs de flics » a exercé sur eux et leurs œuvres, affirment, avec raison, « qu’il convient aujourd’hui d’assigner à Frédéric H. Fajardie sa place dans l’histoire littéraire ». Or, cette anthologie démontre, par la quintessence des textes choisis, que « Fajardie fait de la nouvelle noire une technique de braconnage sur d’autres terres que celles du polar : autobiographie, écrit de combat, Polaroïd historique, réalisme magique, fantaisie surréaliste, utopie politique ». Et puis, Fajardie c’est du bonheur. Quel autre auteur aurait pu écrire une très courte nouvelle sur « Congo » un « tueur d’étoiles » ? Une histoire poétique qui débute par ces deux phrases simples, surprenantes et belles :

« C’était la vingt-septième nuit.

La vingt-septième nuit que « Congo », ainsi surnommé parce qu’il avait séjourné dans ce pays, tirait sur les étoiles ». Bref, c’est du Fajardie. Un grand écrivain qu’il faut vite reconnaître comme tant son écriture « procède d’une pure nécessité intérieure ».

Partons pour l’Italie et allons jusqu’à Sienne sur les traces du fameux détective anglais, le héros mythique de Conan Doyle et ce, grâce à Luca Martinelli qui fait paraître aux éditions Joëlle Losfeld son premier roman, un texte traduit de l’italien par Lise Caillat, qui nous raconte les aventures de « Sherlock Holmes et le mystère du Palio ». Le pastiche littéraire est un exercice difficile. Il est ici plutôt réussi. Si l’esprit de Doyle y est respecté Luca Martinelli a su avec bonheur -et par son habileté narrative – faire sortir la saga holmésienne des brouillards de Londres pour l’exposer sous le soleil de Toscane. Par ailleurs –et les admirateurs de Holmes n’en seront pas surpris – Lucas Martinelli nous révèle, sous forme d’avant-propos et dès la première page de son livre, que Sherlock Holmes n’est pas seulement sorti de l’imagination d’un feuilletoniste mais qu’il a bel et bien existé. La preuve ? L’auteur la fournit en nous confiant sa récente découverte. Ainsi, un jour que Luca Martinelli rend visite à son ami Dino, un chiffonnier âgé de quatre vingt seize ans et heureux propriétaire « d’un bric-à brac d’objets provenant des quatre coins du monde », à peine a-t-il mis les pieds dans sa boutique que celui-ci lui demande « en agitant sa main qui serrait un carnet à la couverture en cuir noir rongée par le temps : eh, toi qui as étudié, tu peux me dire ce que c’est qu’ce truc ? ». Et au narrateur de poursuivre ce qu’il a vécu à ce moment précis : « j’ai commencé à feuilleter le carnet et soudain j’ai blêmi. (…) C’est que je n’en crois pas mes yeux. Ceci est un carnet du Dr Watson, l’ami de Sherlock Holmes… » (…) « Je n’eus pas le courage de poursuivre, d’expliquer à Dino que Holmes avait réellement existé et que ce carnet renfermait, probablement, le récit d’une aventure jamais publiée. Je savais qu’il ne me croirait pas ». Luca Martinelli, selon ce qu’il nous écrit encore, aurait reçu, des mains de Dino, le fameux carnet en cadeau et, précise-t-il, « de retour chez moi, je m’assois dans mon fauteuil, ouvre le calepin et commence à parcourir les pages remplies d’une graphie minuscule. Ce que j’appris dépassait tout ce qu’on pouvait imaginer et espérer. C’est pourquoi, cher lecteur, conclut l’auteur de « Sherlock Holmes et le mystère du Palio » je vous transmets aujourd’hui ce carnet, afin qu’à votre tour vous puissiez connaître et apprécier l’histoire passionnante qu’il contient ». Ce texte est daté de juillet 2009. Comment pourrions-nous donc douter de la véracité du récit qui suit cet avant-propos ? Impossible ! En effet, si Watson a rapporté, au monde entier, la mort tragique de son ami détective (et une lettre de Holmes en fait foi) ce témoignage n’a été qu’un stratège. En réalité, Sherlock Holmes a affronté, à « visage découvert, sur le bord de la cascade de Reichenbach, le professeur Moriarty qui était un espion prussien et l’a tué » sur ordre des services secrets britanniques. Ensuite, Holmes a du, selon ses propres mots, « s’éclipser loin des regards du genre humain, a donc passé la frontière, s’est réfugié en Suisse quelques jours avant de rejoindre Milan, puis Bologne et enfin, le 12 mai, arriver à la gare de Sesto Fiorentino, une petite ville ouvrière à quelques milles de Florence, véritable but de son voyage ». Et c’est là que débute la nouvelle aventure de « Sherlock Holmes et le mystère du Palio », celle que nous raconte Luca Martinelli. Ainsi, Holmes est alors chargé de reconstituer, pour le compte de l’Angleterre, un réseau d’agents secrets. Une épopée en soi. Mais, Holmes ne serait plus Holmes, si ses pas ne le conduisaient pas sur les lieux d’un assassinat. Or, à Sienne, à l’époque du Palio, cette course fameuse de chevaux menée, depuis le XIV° siècle, galops battants, à travers les rues de la ville pour se terminer, sur la Piazza del Campo, un homme est tuée dans des circonstances mystérieuses. La police italienne soupçonne sérieusement un anglais, un certain Jérémy Winter, d’avoir commis le meurtre. Mais, des indices relevés par Sherlock Holmes lui font croire que son compatriote est innocent. Dès lors, l’enquête du détective imaginée par Luca Martinelli, se révèle digne –pour un premier roman du genre- des ténébreuses intrigues du maître du 221 bis Baker Street. « Sherlock Holmes et le mystère du Palio » offre un bon moment de lecture.

ERIC YUNG

« L’honorable société » par Manotti/Doa Editions Série Noire (Gallimard) , « Des petites fleurs rouges devant les yeux » de F.H Fajardie aux éditions Fayard et « Sherlock Holmes et le mystère du Palio » de Luca Martinelli aux éditions Joëlle Losfeld.

Il y a quatre décennies, le roman policier s’est, par la force des événements politiques d’une époque, éloigné –plus ou moins- de ses ressorts classiques pour s’orienter, franchement, vers la critique sociale. Une métamorphose qui a débuté à la fin des années soixante, début soixante dix, avec des écrivains tels Amila, Manchette, Fajardie, Bauman, Jaouen, Villard, Delacorta, Daenincks, Pouy et beaucoup d’autres pour devenir un genre : le néo-polar. Ces auteurs, presque tous venus de la gauche prolétarienne et des mouvements libertaires, poussés par le vent de la révolte de mai 68, ont choisi de s’emparer du roman policier, d’en gommer le manichéisme parfois moralisateur, pour se concentrer sur le mal-être d’une société rongée par les dérives du capitalisme et du libéralisme dont les héros, plus ou moins désabusés, se meuvent dans un monde asservi par les classes friquées et dominantes. Le néo-polar a, très vite, connu le succès populaire et envahi les rayonnages des librairies et des bibliothèques. Depuis, quarante années ont passées. Alors, qu’est-ce qu’un romancier d’aujourd’hui pouvait bien écrire après « L’affaire N’Gusto », « Nada », « Booldy Mary », « Tueurs de flics », « Métropolice », « La vie duraille » etc. ? On pouvait croire que le néo-polar avait exploité son filon jusqu’au dernier mot. Ainsi, récemment, Jérôme Leroy, professeur de littérature et auteur de nombreux « romans policiers d’anticipation » a écrit, dans la « Revue Générale de Belgique », sous forme de constat : « Le problème est que le néo polar n’est plus très néo et a tendance à s’épuiser, faute de se renouveler. L’antifascisme affiché a souvent chez les successeurs et les épigones actuellement en activité de Manchette pris l’allure d’une posture commerciale plus que d’un engagement de fond ». L’observation est juste. Mais, c’était sans compter sur Dominique Manottti et DOA qui, en mars dernier, ont publié « L’HONORABLE SOCIETE » (paru dans la série noire chez Gallimard). Un livre qui relance ce genre littéraire à part entière et le modernise. En effet, le roman nous projette dans la France actuelle. Et les événements qui nourrissent la trame du récit sont pareils à ceux que nous trouvons chaque jour dans la rubrique des faits-divers, dans les délibérations des chambres correctionnelles, parmi les scandales publics dont les acteurs sont des financiers sans lois, des politiques parvenus, des journalistes serviles, des fonctionnaires corrompus et tutti quanti. Tous des gens qui vénèrent le veau d’or.